赤潮是由一些海洋微藻、原生动物或者细菌在水体中暴发性繁殖或者聚集而造成的一类典型的生态灾害。赤潮的发生是一个综合了水文气象、物理、化学、生物等一系列因素的复杂过程[1-2]。当赤潮发生时,赤潮生物迅速消耗氮、磷等营养盐,合成有机物,夜间因其呼吸作用而大量消耗溶解氧,并且在赤潮衰败时,赤潮生物分解也会消耗大量的溶解氧,从而造成水体缺氧。如果是由有毒生物引发的赤潮,其毒素将杀死养殖生物或者在养殖生物体内富集,随着水产品被人摄食而进入人体,影响人的健康甚至危及生命。赤潮的种类包括所有能改变海水颜色的有毒藻或无毒藻引发的赤潮,以及那些虽然生物量低、不能改变海水颜色,但因含有藻毒素而具有危害性的藻华[2]。

指沟卡尔藻( Karlodinium digitatum )是一种有毒的海洋甲藻,曾被鉴定为指沟凯伦藻(Karenia digitata),隶属裸甲藻目(Gymnodiniales)凯伦藻科(Kareniaceae)卡尔藻属(Karlodinium)。指沟卡尔藻曾于1995年、1996年夏季及1997年11月在日本沿海形成过赤潮,造成鱼类死亡[5];1989年首次在中国香港海域出现,1995年再次出现,但直到1998年才形成赤潮。在1998年我国香港海域暴发的特大型凯伦藻赤潮中,指沟卡尔藻作为新种被首次报道[6-7];2019年5月福建平潭发生大规模米氏凯伦藻赤潮,后被证实肇事种是指沟卡尔藻[8],这是我国目前仅有的两起被报道的指沟卡尔藻赤潮,均导致大量鱼类死亡和重大经济损失。

本文主要根据2022年莆田南日岛海域发生的指沟卡尔藻赤潮过程中浮标气象、水质及营养盐数据,并结合现场人工监测结果进行分析,初步探讨本次指沟卡尔藻赤潮暴发的原因,以期为赤潮研究提供资料参考。

1 材料和方法

1.1 浮标监测

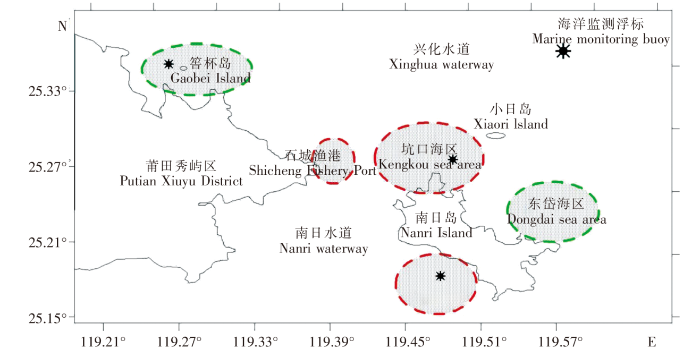

图1

浮标主要搭载美国YSI水质监测仪、芬兰VAISALA分体式气象监测仪及斯坦道OSTD-NutriS原位营养盐分析仪(坑口海域的鸟屿浮标未搭载营养盐分析仪)等设备,主要监测的要素有风速、风向、气压、相对湿度、气温、溶解氧(DO)、电导率、盐度、水温、pH值、叶绿素a(Chl-a)、浊度、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、磷酸盐。浮标由厦门斯坦道科学仪器有限公司运维团队定期运维(4—6月每半月1次,其他月份每月1次)、校对保证浮标系统的正常运行。所使用的参数均定期与计量认证的通用方法比对,确保浮标监测数据的真实可靠性。浮标水质探头布设在水下1.0 m处,气象探头布设在水面1.5 m高度。水质和气象每隔30 min采集一组数据,营养盐数据每隔4 h采集一次。浮标采集的数据通过双北斗卫星通信系统实时发送至数据接收服务器。

1.2 人工监测

2 结果与分析

2.1 赤潮过程描述

6月1日南日岛坑口海域检出指沟卡尔藻,密度为1.02×106 cell/L。在光镜下,该藻为细小单一细胞,总体呈现球状或卵状,细胞长度为10~26 μm,宽度为10~22 μm;上壳半球形或宽的圆锥形,下壳半球形,底部无凹陷。按照《赤潮监测技术规程》[20]相关规定,该藻赤潮生物细胞密度基准浓度为1.0×106 cell/L,故判定南日岛海域已经发生赤潮。在本次赤潮过程中,大部分时间赤潮海域水色正常,仅在部分时间(6月3日和6月7日)部分海域(坑口海域)可见到不连续黑褐色、油膜状片状水团,有分层现象。赤潮造成了网箱养殖的鲍鱼、大黄鱼、鲈鱼、红鱼、真鲷、黑鲷等出现不同程度的死亡。本次赤潮期间共采集赤潮海域10份贝类样品,并检测其麻痹性贝毒和腹泻性贝毒含量,结果均未检出。人工监测结果见表1。

表1 本次赤潮过程人工监测结果

Tab.1

| 日期 Date | 海域 Sea area | 指沟卡尔藻密度/(cell/L) Cell density of Karlodinium digitatum | 赤潮描述 Description of the red tide |

|---|---|---|---|

| 05-26 | 南日岛海域 | 未检出 | 优势种中肋骨条藻(Skeletonema costatum),密度为5.33×104~1.11×105 cell/L |

| 06-01 | 港南海域 | 1.03×105~2.90×105 | 水色正常,网箱养殖的真鲷、大黄鱼等少量死亡 |

| 坑口海域 | 2.77×105~1.02×106 | 已经发生赤潮,水色正常,少量死鱼 | |

| 东岱海域 | 3.33×105~5.60×105 | 未超警戒值,水色正常,少量死鱼 | |

| 06-02 | 石城渔港 | 1.06×106 | 海面大雾,不能出海采样,在渔港附近采样 |

| 06-03 | 港南海域 | 1.16×106 ~2.98×106 | 坑口海域可见不连续黑褐色、油膜状、片状水团,有分层现象,总面积约为40 km2。南日岛坑口及东岱海域养殖的红鱼、黑鲷、鲈鱼、真鲷、鲍鱼等均出现不同程度的死亡 |

| 坑口海域 | 7.70×105 ~5.00×106 | ||

| 东岱海域 | 5.53×105 ~7.47×105 | ||

| 石城渔港 | 6.70×105 | 水色正常,少量死鱼 | |

| 筶杯岛海域 | 未检出 | 筶杯岛海域优势种为中肋骨条藻密度为4.70×105 ~6.97×106 cell/L | |

| 06-05 | 港南海域 | 2.03×106 ~2.62×106 | 南日岛海域及石城渔港养殖的鲍鱼、真鲷、红鱼等大量死亡,水色均未见异常。筶杯岛海域的小规格大黄鱼(0.1 kg以下)出现死亡,成鱼及真鲷、红鱼等未发现死亡,水色均未见异常 |

| 坑口海域 | 3.31×105 ~1.27×106 | ||

| 东岱海域 | 7.07×105 ~7.47×105 | ||

| 石城渔港 | 6.70×105 | ||

| 筶杯岛海域 | 2.67×104 | ||

| 06-06 | 港南海域 | 9.67×105 | 南日岛坑口海域养殖的鲍鱼仍有死亡,水色均未见异常。筶杯岛海域小规格大黄鱼(0.1 kg以下)继续出现死亡,大黄鱼成鱼及真鲷、红鱼等未发现死亡,水色均未见异常 |

| 坑口海域 | 3.50×105 ~8.80×105 | ||

| 东岱海域 | 2.13×105 ~5.27×105 | ||

| 石城渔港 | 2.77×105 | ||

| 筶杯岛海域 | 2.33×104 | ||

| 06-07 | 港南海域 | 1.73×105 ~2.70×105 | 南日岛海域养殖鱼类死亡现象持续。坑口海域可见不连续黑褐色、油膜状、片状水团,有分层现象,总面积约为10 km2。其他海域水色正常。筶杯岛海域大黄鱼(含成鱼)、鲈鱼、红鱼、真鲷、黑鲷等出现死亡,水色正常 |

| 坑口海域 | 4.13×105 ~1.43×106 | ||

| 东岱海域 | 6.97×105 ~8.33×105 | ||

| 石城渔港 | 1.50×105 | ||

| 筶杯岛海域 | 4.33×104 ~1.60×105 | ||

| 06-08 | 港南海域 | 9.67×104 | 海域水色正常,仅东岱海域养殖鱼类仍有死亡现象。筶杯岛海域网箱养殖鲈鱼、红鱼、真鲷、黑鲷、大黄鱼等均出现死亡,死亡量与6月7日持平 |

| 坑口海域 | 8.33×104 | ||

| 东岱海域 | 8.10×105 | ||

| 石城渔港 | 未检出 | ||

| 筶杯岛海域 | 4.00×105~6.13×105 | ||

| 06-09 | 港南海域 | 未检出 | 港南海域和东岱海域优势种为中肋骨条藻,密度为1.93×105~3.67×105 cell/L,水色正常。坑口海域靠近码头附近站位优势种为东海原甲藻(Prorocentrum donghaiense),密度为1.93×105~2.31×106 cell/L,水色正常。石城渔港优势种为旋链角毛藻(Chaetoceros curvisetus),密度4.63×105 cell/L,养殖鱼类未出现死亡,水色正常 |

| 坑口海域 | 2.67×104 ~5.67×104 | ||

| 东岱海域 | 6.33×104 | ||

| 石城渔港 | 未检出 | ||

| 筶杯岛海域 | 2.67×104~3.67×104 | ||

| 06-11 | 南日岛海域 | 未检出 | 优势种为旋链角毛藻,密度为3.00×105 ~6.47×105 cell/L,水色正常。筶杯岛海域优势种为中肋骨条藻,密度为2.07×105~3.27×105 cell/L,水色正常 |

| 筶杯岛海域 | 未检出 | ||

| 06-13 | 莆田海域 | 未检出 | 优势种为旋链角毛藻,密度为2.22×104 ~6.55×104 cell/L,水色正常 |

2.2 赤潮过程浮标数据变化及分析

为便于分析浮标数据,结合现场监测数据及浮标监测数据,将本次赤潮过程分为以下3个过程:赤潮暴发前(5月26日至31日)未检出指沟卡尔藻,部分监测指标出现异常;赤潮发展及维持阶段(6月1日至8日),此过程叶绿素a超过警戒值10.00 μg/L,指沟卡尔藻密度超过或接近赤潮基准浓度(1.0×106 cell/L),养殖生物死亡;赤潮消亡阶段(6月9日至13日),叶绿素a低于10.00 μg/L,指沟卡尔藻密度远低于赤潮基准浓度,未出现养殖生物死亡。

2.2.1 气象数据

表2 气象信息

Tab.2

| 日期 Date | 天气情况 Weather condition | 港南海域 平均气温/℃ Average temperature of Gangnan sea area | 坑口海域 平均气温/℃ Average temperature of Kengkou sea area | 筶杯岛海域 平均气温/℃ Average temperature of Gaobei Island sea area |

|---|---|---|---|---|

| 05-26 | 雾~小雨 | 20.70 | 20.40 | 20.79 |

| 05-27 | 阴 | 20.20 | 20.12 | 20.62 |

| 05-28 | 雾~阴 | 21.00 | 21.62 | 20.99 |

| 05-29 | 多云~阴 | 22.80 | 24.61 | 25.86 |

| 05-30 | 多云~阴 | 23.10 | 24.93 | 26.25 |

| 05-31 | 中雨~阴 | 22.40 | 22.53 | 23.15 |

| 06-01 | 多云~阴 | 23.70 | 24.84 | 25.62 |

| 06-02 | 雾~阴 | 23.90 | 25.23 | 25.98 |

| 06-03 | 小雨~阴 | 24.20 | 25.63 | 26.15 |

| 06-04 | 小雨~阴 | 24.30 | 25.72 | 26.40 |

| 06-05 | 多云~小雨 | 24.90 | 26.21 | 26.75 |

| 06-06 | 暴雨~中雨 | 23.60 | 24.01 | 24.42 |

| 06-07 | 大雨 | 22.20 | 22.11 | 22.33 |

| 06-08 | 大雨~中雨 | 21.60 | 21.42 | 21.29 |

| 06-09 | 大雨 | 21.60 | 21.43 | 21.66 |

| 06-10 | 小雨 | 23.51 | 23.83 | 23.48 |

| 06-11 | 阴~中雨 | 23.31 | 23.54 | 23.27 |

| 06-12 | 小雨~中雨 | 22.50 | 22.46 | 22.26 |

| 06-13 | 中雨~小雨 | 24.70 | 25.35 | 25.17 |

注:天气信息为人工记录。

Note:The weather information was collected by manual record.

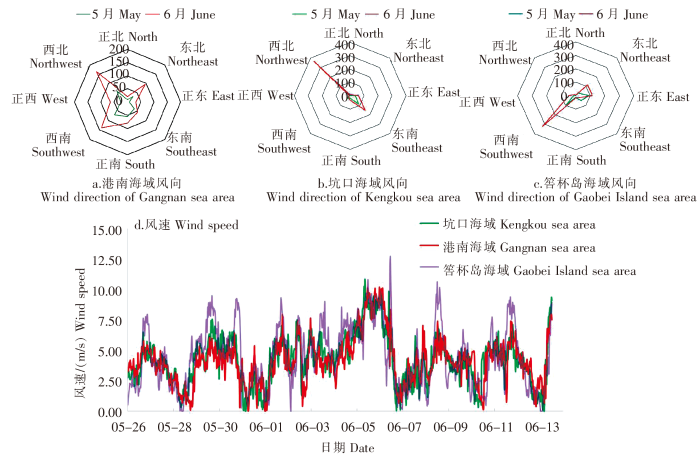

图2

图2

赤潮期间风速变化特征

Fig.2

Variation characteristics of wind speed during the red tide

2.2.2 水温、盐度

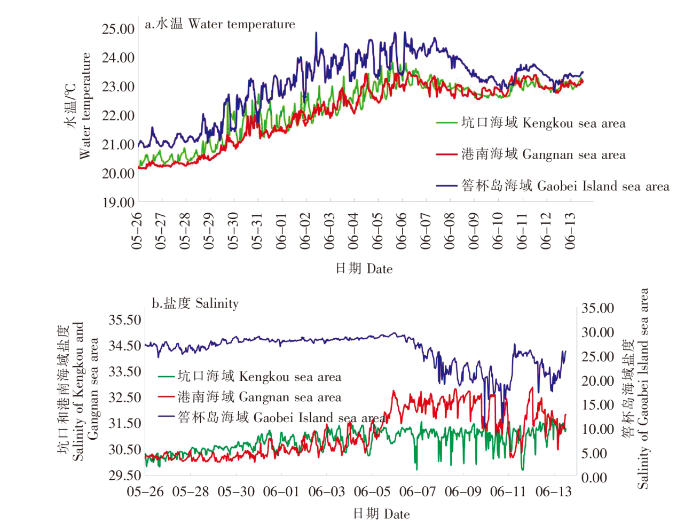

水温如图3(a)所示,5月26日至6月6日,港南、坑口和筶杯岛浮标所在海域水温均呈现快速升高趋势,港南海域水温由20.15℃快速上升到23.52℃;坑口海域水温由20.20℃快速上升到23.85℃;筶杯岛海域水温由20.88℃升高至24.89℃。南日岛海域最高叶绿素a含量出现在水温22.29~23.18℃之间。6月6日至10日,水温有一个降低过程,10日至13日水温略有回升。

图3

图3

赤潮期间的水温(a)和盐度(b)变化特征

Fig.3

Variation characteristics of water temperature (a) and salinity (b) during the red tide

盐度如图3(b)所示,赤潮暴发前,港南海域盐度在30.00~30.50之间小幅度波动;坑口海域盐度有逐渐升高的趋势,由29.80升高至31.23;筶杯岛海域盐度因受到木兰溪径流影响而盐度偏低,在24.44~29.63之间波动,平均值为27.81;各海域盐度日内均呈现窄幅波动。在赤潮发展及维持阶段,港南及坑口海域海水盐度总体呈现日内宽幅波动的趋势,最高叶绿素a含量出现在盐度30.28~30.80。6月6日至13日,港南海域盐度在30.20~32.89之间宽幅波动;坑口海域盐度在26.87~31.69之间宽幅波动;筶杯岛海域盐度出现一个明显下降的过程,盐度由29.63降至最低10.40,平均值为23.23。

6月6日至13日,南日岛海域及筶杯岛海域水温降低和盐度宽幅波动与此段时间内莆田市出现的明显降水过程有关。盐度变化除受到潮汐影响外,还极易受到地表径流的影响。大量降水导致地表径流加大,随着淡水大量注入海域,导致各海域盐度宽幅波动,筶杯岛海域尤为显著。

2.2.3 pH、溶解氧、叶绿素a

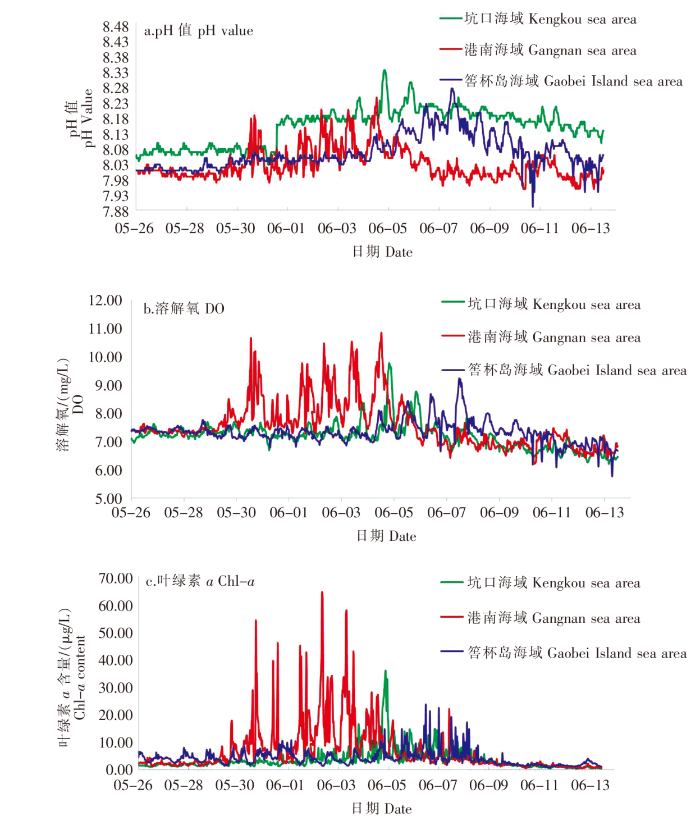

港南海域、坑口海域和筶杯岛海域pH、溶解氧、叶绿素a数据分析如图4所示。

图4

图4

赤潮期间的 pH 值(a)、溶解氧(b)和叶绿素 a (c)变化特征

Fig.4

Variation characteristics of pH(a)、DO (b) and chl-a (c) during the red tide

1)港南海域

赤潮暴发前,港南海域pH值(7.97~8.06)、溶解氧(7.15 ~7.93 mg/L)、叶绿素a(1.10 ~5.33 μg/L)窄幅波动。pH值、溶解氧和叶绿素a在5月29日下午17:30(pH值8.05、溶解氧10.65 mg/L、叶绿素a 17.64 μg/L)及5月30日13:30(pH值8.19、溶解氧8.43 mg/L、叶绿素a 28.48 μg/L)均同时出现阶段性峰值。

2)坑口海域

赤潮暴发前,坑口海域叶绿素a含量在1.00~5.46 μg/L之间波动;虽然6月1日在坑口码头附近海域已检出密度为1.02×106 cell/L的指沟卡尔藻,其已超过该藻的赤潮基准值,但浮标数据显示,整个海域叶绿素a含量相对赤潮暴发前峰值只是略有升高,直至6月3日才出现高于10.00 μg/L的峰值;6月3日前,叶绿素a的峰值均短暂出现在高潮后0.5 h内或低潮前0.5 h内;6月3日至8日,叶绿素a值表现为每日3~5个峰值,其他时间则较低。赤潮暴发前pH值在8.03~8.10之间窄幅波动;5月31日中午出现pH值异常增高,并一直维持在高位,在8.15~8.34之间波动,日内pH值波动变大直至赤潮消亡。赤潮暴发前,溶解氧浓度在6.69~7.69 mg/L之间窄幅波动;赤潮暴发期溶解氧浓度在6.63~9.77 mg/L之间宽幅波动,每日1个峰值,且峰值逐渐变大,至4日达到最高峰值9.77 mg/L,此后峰值逐渐降低直至赤潮消亡;赤潮消亡后溶解氧浓度呈现窄幅波动且整体含量低于赤潮暴发前。

现场人工监测数据显示,赤潮初期坑口海域仅靠近岸边的站位的指沟卡尔藻的密度超过赤潮基准值,而坑口海域其他区域指沟卡尔藻密度并未超过赤潮基准值,密度在2.77×105 ~7.70×105 cell/L之间。浮标(浮标距离海岸2 km左右)每日在高潮后0.5 h和低潮前0.5 h可短暂监测到叶绿素a峰值,其他时段则较低。随着赤潮的扩散及面积增加,在指沟卡尔藻细胞群体暴发性增殖叠加高度聚集作用下,整个海域的叶绿素a含量才开始整体升高,此时浮标1 d内可在不同时段监测到多个峰值,叶绿素a含量整体较前一阶段高。据此推测,在坑口海域指沟卡尔藻赤潮初期,近岸水域高密度指沟卡尔藻是因藻类细胞高度聚集而导致的。

3)筶杯岛海域

5月26日至6月4日,筶杯岛海域pH值(8.00~8.08)、溶解氧(6.78~7.76 mg/L)和叶绿素a(1.21 ~10.65 μg/L)在各自“箱体”内窄幅波动,每日出现1~2个峰值,其中叶绿素a 在5月31日至6月1日凌晨,形成阶段峰值,最高值达10.65 μg/L,这或与水体中较高密度的中肋骨条藻有关(表1)。筶杯岛海域6月5日检出指沟卡尔藻。6月5日至9日,筶杯岛海域pH值、溶解氧、叶绿素a均突破前期波动“箱体”,日内宽幅波动,在6月7日达到最高值,分别达到8.28、9.24 mg/L和23.5 μg/L,9日后逐日降低。

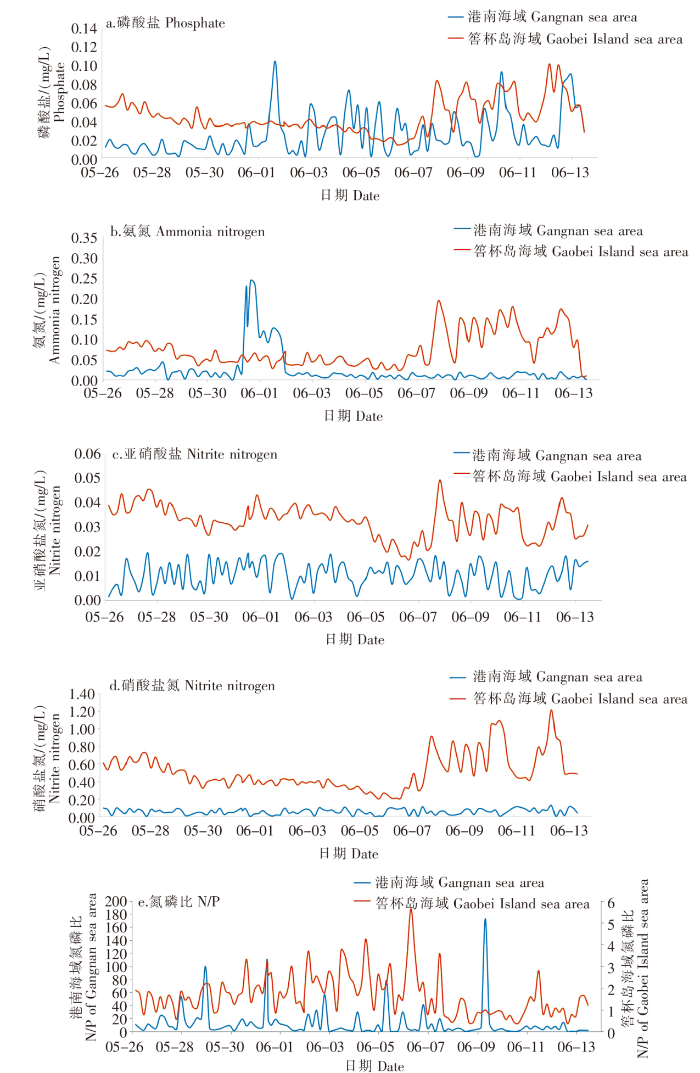

2.2.4 主要营养盐

港南海域和筶杯岛海域营养盐数据分析如图5所示。

图5

图5

赤潮期间营养盐变化特征

Fig.5

Variation characteristics of nutrient salts during red tide

1)港南海域

赤潮暴发前,港南海域磷酸盐含量在0.001 2~0.023 mg/L之间,平均值为0.011 mg/L,磷酸盐含量较低,参考《海水水质标准》(GB 3097—1997)[21]属于一、二类海水;氨氮含量为0.001 3 ~0.043 mg/L,平均值为0.001 8 mg/L,溶解无机氮(DIN)含量为0.029~0.35 mg/L,属于一、二类海水;氮、磷含量均呈现日内窄幅波动的趋势。氮磷比(N/P)值在1.47~110.90之间,平均值为17.14,高于正常海水(N/P值为16)[22-23],尤其是在5月31日,由于大量氨氮的汇入,该海域N/P值最高达110.90。因此,赤潮暴发前,港南海域属于低磷和高N/P的海域。

5月31日,南日岛海域中雨,港南海域磷酸盐及氨氮含量显著上升,磷酸盐含量于6月1日达到阶段峰值,最高值达0.10 mg/L,是赤潮暴发前平均值的9倍。6月1日至赤潮消亡,磷酸盐含量在0.000 6~0.010 mg/L,平均值为0.030 mg/L,呈现日内1~2个峰值宽幅波动的趋势,大部分时间高于海水三类水标准。氨氮浓度也显著上升并在5月31日达到峰值,最高值达0.24 mg/L,6月1日出现次高峰,最高值为0.12 mg/L 。6月2日至赤潮消亡,氨氮含量与赤潮暴发前相当。溶解无机氮含量在0.019~0.17 mg/L之间,N/P值在0.34~171.60之间,平均值为9.74。此阶段,港南海域属于富营养水质和低N/P的海域。

5月26日至6月13日,亚硝酸盐氮含量为0.000 6~0.020 mg/L,平均值为0.010 mg/L;硝酸盐氮含量为0.001 2 ~0.13 mg/L,平均值为0.057 mg/L。

2)筶杯岛海域

5月26日至6月6日,筶杯岛海域营养盐含量总体呈现下降趋势,日内窄幅波动。磷酸盐含量在0.014~0.006 8 mg/L之间,平均值为0.036 mg/L,属于三、四类海水;氨氮含量为0.002 3 ~0.096 mg/L,平均值为0.005 4 mg/L;硝酸盐氮含量在0.20 ~0.72 mg/L之间,平均值为0.428 mg/L;亚硝酸盐氮含量在0.017~0.046 mg/L之间,平均值为0.039 mg/L,溶解无机氮含量在0.25~0.86 mg/L之间,平均值为0.52 mg/L;N/P值在9.49~18.86之间,平均值为14.41。

6月7至13日,筶杯岛海域营养盐含量总体急剧升高,日内宽幅波动。溶解无机氮含量在0.35 ~1.43 mg/L之间,N/P值在7.77~21.67之间,平均值为14.33。

5月26日至6月13日,筶杯岛海域都属于高营养盐和低N/P的海域。总体而言,该海域营养盐含量高于港南海域。

3 讨论

3.1 气象因素对赤潮的影响

3.2 水温、盐度对赤潮的影响

盐度通过影响浮游植物的渗透压而能够制约浮游植物的时空分布,是影响浮游植物生长的重要环境因子之一[28⇓-30]。本次指沟卡尔藻赤潮暴发前、赤潮发生及维持阶段盐度在30.02~32.89之间,而2022年6月平潭海域的指沟卡尔藻赤潮暴发期间盐度在29.20~32.1之间[31⇓-33],推测指沟卡尔藻的适宜盐度范围大致在29~33之间。虽然许多赤潮生物对于盐度没有严格的要求,但是指沟卡尔藻是一种不具壳片甲藻,其细胞壁只有平滑、有弹性的薄板[6,34],因此指沟卡尔藻细胞对于盐度变化极为敏感,剧烈的盐度变化可使其细胞渗透压改变,导致细胞破裂而死亡。因此,6月6日后,盐度的宽幅波动是指沟卡尔藻赤潮难以继续维持而迅速消亡的原因之一。

3.3 水文条件对赤潮的影响

莆田海域春、夏两季主要受浙闽沿岸流(低温、低盐)和台湾暖流(高温、高盐)的影响[35]。浙闽沿岸流3月至4月逐渐减弱,5月北撤至平潭岛附近海域,6月基本消失[36]。如表3所示,通过统计2017至2022年历年5月26日至6月6日期间南日岛海域(浮标数据)平均水温及盐度发现:相比前5年,2022年港南海域平均水温偏低1.58~4.23℃、平均盐度偏低1.44~3.74,坑口海域平均水温偏低0.95~3.98℃、平均盐度偏低1.87~3.59,均为近5年来最低(筶杯岛海域属于河口海域,因而不在此讨论范围内)。盐度32的等值线可以大体代表浙闽沿岸流的边界[35],直至6月6日港南海域盐度才升至32左右。由此推测,相较往年,2022年5月底至6月初莆田海域浙闽沿岸流偏强并占据主导地位。

5月下旬至6月初,北向的台湾暖流的突然增强而引发的高温、高盐水体入侵,从而导致莆田海域浙闽沿岸流影响力减弱和近岸水体温度、盐度的迅速升高,冷暖水对峙的锋面向北移动。南日水道在台湾暖流和浙闽沿岸流两股水团交界处出现明显的温盐跃层[40]。在本次赤潮过程中,人工现场监测也发现不连续黑褐色、油膜状片状、有分层现象的水团。温盐跃层的出现使水体上下层之间交互不畅而导致分层,水体理化性质相对稳定,有利于指沟卡尔藻赤潮的形成和维持。

6月6日以后随着冷暖水对峙锋面的不断北移,叠加大风及大量降水,海域水体分层现象被打破,在浮标监测数据上则表现为水温、盐度等数值呈现宽幅波动。此后赤潮迅速消亡。因此,稳定水文条件是指沟卡尔藻赤潮得以发生和维持的重要条件。

表3 南日岛海域2017—2022年5月26日至6月6日平均水温和盐度统计

Tab.3

| 参数 Parameter | 海域 Sea area | 年份Year | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||

| 平均温度/℃ Average temperature | 港南海域 | 24.18 | 25.88 | 23.23 | 24.80 | 25.53 | 21.65 |

| 坑口海域 | 24.08 | 25.79 | 22.83 | 25.08 | 25.86 | 21.88 | |

| 平均盐度 Average salinity | 港南海域 | 34.40 | 34.10 | 32.10 | 33.70 | 33.60 | 30.66 |

| 坑口海域 | 32.91 | 34.29 | 32.57 | 33.34 | 33.69 | 30.70 | |

3.4 营养盐对赤潮的影响

众多研究均表明富营养水质是赤潮暴发的重要条件。一般而言,近岸海域营养盐普遍充足,布设在港南海域和筶杯岛海域的浮标长期监测的数据也证明了这一点。硅藻和甲藻对温度和营养盐(氮、磷及其比值)变化的响应模式不同:硅藻偏好低温和高营养盐;而甲藻对温度和营养盐相对不敏感,但倾向于低磷和高氮磷比的环境。硅藻和甲藻的这些生态位特性差异决定了升温导致的低营养盐及富营养化引起的高N/P值都会促进甲藻的快速生长[41]。赤潮暴发前,港南海域的低磷、低营养盐环境有利于指沟卡尔藻在与其他硅藻竞争过程中抢占生态位。一般认为,浮游植物更偏好吸收氨氮,会优先利用氨氮,随后才是硝酸盐氮和亚硝酸盐氮[42]。这是由于氨氮属于还原态的氮,浮游植物细胞可直接利用其进行氨基酸等生命必需物质的合成,而硝酸盐氮和亚硝酸盐氮需要在细胞内被还原后才能被同化利用[42]。在深圳海域红色赤潮藻赤潮过程中,大鹏湾湾顶海域营养盐(尤其是氨氮)的突然升高被认为是导致赤潮的直接诱因[12]。本次指沟卡尔藻赤潮过程中也同样出现了营养盐特别是氨氮的突然升高现象。5月31日降水给港南海域带来大量的营养盐尤其是氨氮,一方面提供大量易被指沟卡尔藻吸收利用的氮源;另一方面,降水不仅提高了港南海域的营养盐含量,同时还提高了水体N/P值(如图5e所示)。这是因为富营养化引起的高N/P同样也促进了指沟卡尔藻的快速生长,加速了赤潮的暴发。由此推测,港南海域营养盐(尤其是氨氮)突然升高是本次指沟卡尔藻赤潮暴发的直接诱因。

3.5 赤潮扩散路径分析

结合现场人工采样及浮标数据分析,各海域受到赤潮影响从早到晚排序为港南海域最早、坑口海域和东岱海域次之、筶杯岛海域最晚。港南海域最早在5月29日下午pH值、溶解氧和叶绿素均同时出现阶段性峰值,叶绿素a含量更是高达17.64 μg/L;坑口海域在6月1日虽然已经检出高密度的指沟卡尔藻,但是整个海域的叶绿素a含量并不高,直至6月3日才出现高于10 μg/L的峰值;筶杯岛海域直至6月5日才检出指沟卡尔藻。由此推测,指沟卡尔藻赤潮最早应该在港南海域暴发。

兴化湾是受南日水道和兴化水道两股潮流作用,其中湾内南侧海域主要受南日水道潮流控制,湾内北侧和深槽海域主要受兴化水道潮流作用。涨潮时,南日水道潮流沿深槽南侧向湾顶运动[43]。兴化湾海域潮汐属于规则半日潮[43],5月30日至6月1日(农历五月初一至初三)是莆田海域的大潮期。大潮期间不仅带来了大量外海海水,同时也带来港南海域包含指沟卡尔藻细胞的水团。退潮时,坑口海域沿岸内湾性水域和石城渔港滞留了部分含有指沟卡尔藻细胞的水团。在表层风海流作用下,指沟卡尔藻在该海域沿岸大量聚集,并在适宜的条件下,其细胞群体暴发性增殖,而增殖后的种群又因弱风和相对缓慢的潮流无法扩散,最终导致在坑口海域和石城渔港内形成了赤潮。因此,潮流的聚集作用是坑口海域和石城渔港暴发赤潮的重要推手。

综上所述,推测本次指沟卡尔藻赤潮扩散路径为:存在于港南海域的指沟卡尔藻“种子”细胞在适宜的条件下形成高密度的营养细胞群体,率先在港南海域形成赤潮,在潮水和冷暖水对峙锋面不断北移的作用下,扩散至石城渔港、坑口海域,继而进一步扩散至东岱海域、筶杯岛海域和平潭海域。

3.6 指沟卡尔藻赤潮的特点及毒性问题

本次赤潮过程海域水色正常,仅在部分时间部分海域(坑口海域)可见到异常情况,在赤潮发展及维持阶段,很难通过肉眼发现,也很难通过直接观察而估算赤潮面积,并且赤潮期间多次出现大雾和暴雨等不利情况,这给赤潮人工走航跟踪监测带来困难,反映出人工监测手段的不足之处,但浮标监测很好地弥补了这一缺点。

在1997年日本下关渔港指沟卡尔藻赤潮中,指沟卡尔藻密度最高在3.00×106~5.00×106 cell/L之间,大部分海域超过5.00×105 cell/L,造成了鱼类大量死亡,而104 cell/L海域则未出现鱼类死亡[5-6]。在1998年我国香港海域“红潮”过程中,当监测点海域指沟卡尔藻最高密度为2.1×105 cell/L时,该海域附近的渔场就已经受到影响[46]。2019年5月福建平潭发生大规模指沟卡尔藻赤潮,5月23至25日该海域指沟卡尔藻最高密度在3.60×105~9.80×105 cell/L之间,造成了鱼类大量死亡[47⇓-49]。本次指沟卡尔藻赤潮现场监测发现,当海域中指沟卡尔藻密度达到104 cell/L时,其就能造成网箱养殖的小规格大黄鱼(0.1 kg以下)大量死亡, 105 cell/L密度就可以造成大黄鱼(含成鱼)、鲈鱼、红鱼、真鲷、黑鲷等网箱养殖的鱼类大量死亡。显然,按照赤潮监测技术规程(HY/T 069—2005)[20]中相关标准(指沟卡尔藻赤潮基准浓度定为1.0×106 cell/L),此时已经非常不利于赤潮的防灾减灾了。指沟卡尔藻赤潮如何引起鱼类的死亡,以及其是否产生毒素及毒素的理化特性等问题还需进一步研究。

致谢

莆田市水产科学研究所王春忠研究员、莆田市海洋与渔业环境监测站张丽高级工程师及全体同仁在样品采集、数据整理上给予诸多支持,在此一并致谢。

参考文献

The effects of harmful algal blooms on aquatic organisms

[J].

Who is the “murderer” of the bloom in coastal waters of Fujian,China,in 2019?

[J].

基于浮标观测的东海赤潮高发区秋、冬季漫射衰减系数的反演

[J].浮标测量的光学数据时间序列长、分辨率高, 能可靠地测量快速变化的漫射衰减系数(K<sub>d</sub>)。东海赤潮高发区水体中的浮游植物生物量及悬浮泥沙含量存在较大的变化, 光学性质复杂。文章利用2013年9月至2014年1月的海洋光学浮标数据, 获得了该海域水体的表观光学特性, 基于K<sub>d</sub>(490)与遥感反射比[R<sub>rs</sub>(λ)]的相关关系建立了K<sub>d</sub>(490)的经验算法, 并与已有7种反演算法进行了比较。结果表明, 该海域的K<sub>d</sub>(λ)及R<sub>rs</sub>(λ)具有显著的Ⅱ类水体光谱特征, 其中, K<sub>d</sub>(490)的范围为0.01~4.31m<sup>-1</sup>, 水体的浑浊程度变化大。K<sub>d</sub>(490)与R<sub>rs</sub>比值的相关性较好, 据此建立了以R<sub>rs</sub>(650)/R<sub>rs</sub>(510)、R<sub>rs</sub>(555)/R<sub>rs</sub>(510)作为自变量的K<sub>d</sub>(490)双比值经验算法。将新建算法反演获得的K<sub>d</sub>(490)与实测K<sub>d</sub>(490)相比, 均方根误差、平均相对误差百分比和线性回归的决定系数分别为0.27m<sup>-1</sup>、27.08%和0.77, 优于其他7种算法。算法精度的提高源于新建算法选择的R<sub>rs</sub>能充分反映水体信息, 并适应水体组分的变化, 可为东海赤潮高发区K<sub>d</sub>(490)的反演提供较好的选择, 并为海洋光学浮标在水体环境监测中的应用提供示例。

基于水质浮标在线监测的米氏凯伦藻赤潮过程及环境因子变化特征分析

[J].相较于船舶走航监测, 海洋水质浮标在线监测的优势在于能够获取目标海域长期、连续监测数据, 能更好地反映环境状况的动态变化。为了厘清米氏凯伦藻赤潮的发生、发展动态, 本文以2017年6月南麂附近海域米氏凯伦藻赤潮为例, 分析海洋水质浮标获取的连续监测数据, 探讨米氏凯伦藻赤潮过程叶绿素a和水环境因子动态变化特征及其与气象要素的关系。赤潮期间, 水温为22.8~26.0℃、盐度为28.8‰~31.8‰、气温为20.4~27.3℃, 该温盐范围均适宜米氏凯伦藻的细胞生长; 较高的光照强度能够支持较高的藻类细胞密度。Pearson相关性分析显示, 米氏凯伦藻细胞密度与叶绿素a浓度呈显著正相关; 溶解氧(DO)及其饱和度(DO%)、pH、水温、气温等环境因子与叶绿素a浓度呈极显著正相关, 盐度与叶绿素a浓度呈极显著负相关。向岸风生海流有利于藻种向近岸较高营养区域汇集, 为赤潮的爆发创造有利条件。赤潮过程中, 叶绿素a浓度、溶解氧饱和度、pH发生了协同变化, 据此特征可以开展赤潮短期预警。

海洋在线监测浮标在赤潮监测中的应用研究

[J].利用布设在广西区钦州湾的GX11、GX13两套实时在线监测浮标, 研究钦州湾2016年5月发生的红色赤潮藻(Akashiwo sanguinea)赤潮前后实时监测数据的变化情况。结果表明赤潮的暴发与消退受水文气象因素影响, 当寒流过后, 出现风速降低、气温迅速回升, 尤其是气温呈现昼夜温差小的天气状况时, 应重点监控实时在线浮标监测数据的变化。赤潮过程中pH、溶解氧浓度、叶绿素浓度存在明显的昼夜变化规律并高于正常范围, 三种环境要素具有显著的正相关; 当实时在线浮标监测中发现pH、溶解氧浓度、叶绿素浓度呈现较明显联动的强烈波动, 并且数值相对正常范围迅速升高时, 可进行赤潮预警及布置现场调查; pH、溶解氧浓度、叶绿素浓度的实时在线监测可作为预警环境要素, 为赤潮预警提供科学参考。

福建定海湾一次东海原甲藻与夜光藻双相赤潮浅析

[J].通过对2010年6月7—13日发生在福建定海湾的一次东海原甲藻与夜光藻双相赤潮进行跟踪监测,分析并探讨了该次双相赤潮生消过程。本次赤潮暴发时海区表层水温范围为22.8~23.2℃、盐度范围为28.24~28.36;本次赤潮暴发后,监测结果显示该海区表层水体中夜光藻的大量存在对东海原甲藻的快速增长无摄食压力,而且在夜光藻大量存在的表层水体中活性磷酸盐及氨氮含量与正常海区相比均明显偏高,另外海区表层水体中东海原甲藻在赤潮暴发后仍能快速生长。

平潭近岸海域春、夏季浮游植物特征及其与环境因子相关性分析

[J].2021年4—6月在平潭近岸海域进行包括赤潮生物在内的浮游植物采样监测,对浮游植物生态特征及其与环境因子Pearson相关性进行分析,以探究平潭近岸海域赤潮生物的变化规律。结果共鉴定浮游植物4门130种,以硅藻门为主,种类数6月>5月>4月;主要优势种有中肋骨条藻(Skeletonema costatum)、柔弱拟菱形藻(Pseudo-nitzschia delicatissima)、旋链角毛藻(Chaetoceros curvisetus)、丹麦细柱藻(Leptocylindrus danicus)、具槽直链藻(Melosira sulcata)、东海原甲藻(Prorocentrum donghaiense)等13种。浮游植物细胞密度峰值出现在6月,各站位密度介于2.17×104~2.11×105个/L 之间,平均值为(6.04~9.85)×104 个/L。浮游植物多样性总体评判处于中等水平,最高位于流水海域CCPT04站位,最低位于苏澳海域CCPT02站位。Pearson相关性分析显示,影响浮游植物细胞密度的主要环境因子为水温、pH、盐度。建议在赤潮高发期应加强赤潮灾害防范。

Comparative morphology and molecular phylogenetic analysis of three new species of the genus Karenia(Dinophyceae)from New Zealand

[J].

浙闽沿岸水的空间结构特征及生消过程

[J].本文利用2006年冬季浙闽近海海域的海洋调查资料分析浙闽沿岸水的空间结构特征; 利用2001年冬季、2002年春季和2002年秋季台湾海峡的CTD调查资料以及闽粤沿岸的三沙、北茭、平潭、崇武、南澳海洋站的盐度资料阐明浙闽沿岸水的生消过程。结果表明, 浙闽沿岸水分布于浙闽沿岸海域, 其东边界大体与浙闽岸线平行。浙闽沿岸水的东边界与浙闽沿岸的平均距离约为55.8km, 最大距离约为94.5km。浙闽沿岸水的影响深度从浙江的钱塘江口南岸往南逐渐加深, 至福建的闽江口外海达到最大值(42.0m), 然后逐渐变浅。9月, 浙闽沿岸水开始产生并影响到三沙和北茭, 但还没有到达平潭; 10月, 已经影响到崇武; 11月至翌年2月最强盛, 其南部可到达福建的东山岛至广东的南澳岛附近海域; 3月至4月逐渐减弱; 5月, 北撤至平潭岛附近海域; 6月, 基本消失。

Warming and eutrophication combine to restructure diatoms and dinoflagellates

[J].Temperature change and eutrophication are known to affect phytoplankton communities, but relatively little is known about the effects of interactions between simultaneous changes of temperature and nutrient loading in coastal ecosystems. Here we show that such interaction is key in driving diatom-dinoflagellate dynamics in the East China Sea. Diatoms and dinoflagellates responded differently to temperature, nutrient concentrations and ratios, and their interactions. Diatoms preferred lower temperature and higher nutrient concentrations, while dinoflagellates were less sensitive to temperature and nutrient concentrations, but tended to prevail at low phosphorus and high N:P ratio conditions. These different traits of diatoms and dinoflagellates resulted in the fact that both the effect of warming resulting in nutrients decline as a consequence of increasing stratification and the effect of increasing terrestrial nutrient input as a result of eutrophication might promote dinoflagellates over diatoms. We predict that conservative forecasts of environmental change by the year 2100 are likely to result in the decrease of diatoms in 60% and the increase of dinoflagellates in 70% of the surface water of the East China Sea, and project that mean diatoms should decrease by 19% while mean dinoflagellates should increase by 60% in the surface water of the coastal East China Sea. This analysis is based on a series of statistical niche models of the consequences of multiple environmental changes on diatom and dinoflagellate biomass in the East China Sea based on 2815 samples randomly collected from 23 cruises spanning 14 years (2002-2015). Our findings reveal that dinoflagellate blooms will be more frequent and intense, which will affect coastal ecosystem functioning.Copyright © 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.

Hong Kong’s worst “red tide”-causative factors reflected in a phytoplankton study at Port Shelter station in 1998

[J].