闽江是在断裂构造基础上发育而成的山溪性河流,亦是福建省最大独流入海(东海)河流,流域面积60 992 km2,全长562 km[4]。闽江口区域包含了闽江入海口及北边敖江入海口区域,其海岸带的类型复杂,地貌和地质类型多样[5]。按成因形态和组成物质可分为山地基岩陡崖岸(马尾以下至口门)、滨海沙质岸(口门以外滨海平原岸段,以琅岐岛东岸、长乐东部江田海岸为典型)、河口平原淤泥质岸(河口平原两岸)和人工岸(河口平原两岸防洪防潮大堤)等。闽江入海口边滩是发育在河口河道两岸的潮间带地貌,滩地冲淤复杂,一般高潮区滩较为稳定,中、低潮区滩冲淤变化大,滩面不稳定。敖江是福建省第六大河流,是闽东的独立水系,为闽江口的北区水域,其河口地区渔业资源丰富,潮间带主要以泥质和沙泥质为主[6]。

近年来,闽江口区域大型底栖动物的调查主要以闽江入海口三角洲南、北边沿岸的潮间带和南边近海区域为主。已有零星前人的研究被报道,如陈品健对闽江入海口北边沿岸潮间带底栖生态学进行的调查[7]、周细平等对闽江入海口南边沿岸潮间带生物群落组成的调查[8]、陈寅山等对闽江口入海口潮间带贝类群落生态的研究[9]和李荣冠等对闽江口南部近岸海域潮下带大型底栖动物群落结构的研究[10]等。但关于闽江口潮间带不同底质大型底栖动物的多样性、生物量和群落结构尚缺乏大空间尺度下较为全面的研究,且目前敖江入海口区域潮间带生物的研究仍处于空白。此外,近年来工业迅速发展,城市化水平不断提高,河口资源开发和利用加大,闽江口海域的生态安全和环境健康更成为福建省环境保护工作的重中之重。

为此,本研究基于闽江口海域长达7年的11个调查区域共38个断面的潮间带调查,以大时空的宏观调查数据为样本,分析该区域不同地貌类型、入海口和潮区间潮间带生物的物种多样性现状、丰度、物种和优势物种的时空分布特征,为闽江口海域潮间带的保护工作提供基础数据支撑。

1 材料与方法

1.1 布站、取样及样品处理

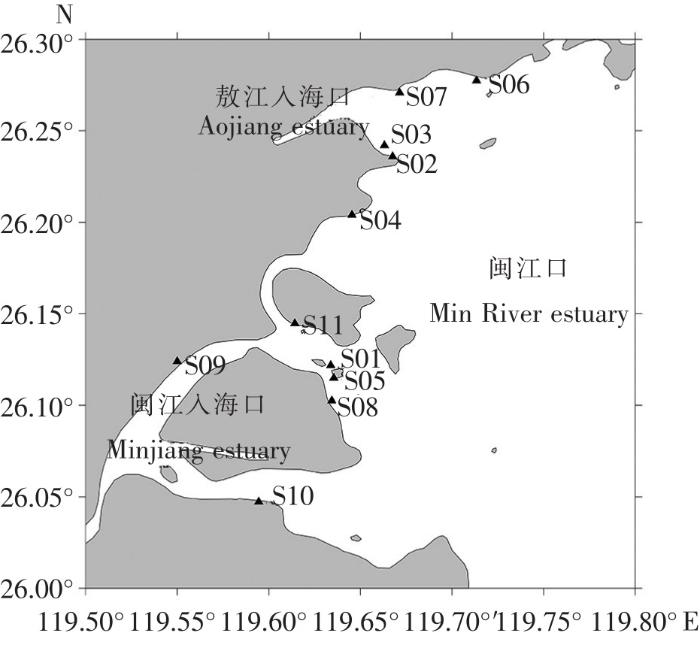

2013年至2019年期间,在闽江口海域共开展11个航次、选取11个调查区域作为调查站(闽江入海口:S01、S05、S08、S09、S10、S11,敖江入海口:S02、S03、S04、S06、S07)进行潮间带生物调查,其中每个调查站依现场情况分别布设3~6个具有典型特征的潮间带断面开展调查,合计布设38个断面(图1)。本研究采取大时空的方式,但调查站均属于河口区(表1),所布设的潮间带断面生境近似,受淡水影响低盐区特征显著;断面生态底质类型相似,主要是泥和沙混合为主的潮滩;河口发育的潮滩特征显著,坡度相对较缓、断面长度不长,区域环境特征主要为生态景观不连续、人为扰动频繁、部分高潮区有互花米草(Spartina alterniflora)或红树林植丛点缀,潮间带生物组成呈现福建亚热带港湾泥沙滩一般的生物群落特征,调查季节如表1所示。调查潮区的划分参照闽江入海口和敖江入海口潮汐资料,将潮间带划分为高、中、低三个潮区。样品的处理与分析均按照GB/T 12763.7—2007《海洋调查规范 第6部分 海洋生物调查》[11]的有关规定进行,生物量采用样品的湿重表示。用0.25 m×0.25 m 的正方形取样框,将表层0.30 m厚度的沉积物用网目为1.00 mm的筛网淘洗,再将底栖生物分选出,每个潮区采集4个样方框,取框内表面所有的完整生物标本在现场用90%的酒精或样品体积5%的甲醛溶液固定保存,并带回实验室进行分类鉴定和称重,重量精确到0.01 g。在进行定量取样的同时,对滩面各潮层进行定性标本采集与生态观察,特别是生物量较大的经济种进行补充调查。

图1

表1 闽江口潮间带调查区域和底质类型

Tab.1

| 调查站 Investigation station | 日期 Date | 断面数 Sections | 地点 Location | 断面主要底质类型 Type of bottom sediment | 季节 Season | 区域及环境特征 Area and characteristics |

|---|---|---|---|---|---|---|

| S01 | 2013-05-25 | 3 | 连江县壶江岛 | 泥沙底质 | 春季 | 闽江入海口,坡度大、断面短 |

| S02 | 2013-09-06 | 6 | 连江县晓澳镇 | 泥沙底质 | 秋季 | 敖江入海口,有互花米草分布 |

| S03 | 2014-06-14 | 3 | 连江县晓澳镇 | 泥和沙底质 | 夏季 | 敖江入海口,有互花米草分布 |

| S04 | 2014-11-22 | 4 | 连江县晓澳镇 | 泥沙底质 | 秋季 | 敖江入海口,有红树林分布 |

| S05 | 2015-08-31 | 3 | 连江县壶江岛 | 泥底质 | 夏季 | 闽江入海口,人工驳岸侵占 |

| S06 | 2016-05-21 | 3 | 连江县蛤沙村 | 泥沙底质 | 春季 | 敖江入海口,砾石散布及潮沟切割 |

| S07 | 2016-10-02 | 3 | 连江蛤沙村至道澳 | 泥沙底质 | 秋季 | 敖江入海口,红树林、莎草分布 |

| S08 | 2016-11-04至05 | 3 | 琅岐岛至潭头镇 | 泥和泥沙底质 | 秋季 | 闽江入海口,滩面人为扰动较频繁 |

| S09 | 2016-11-05至06 | 4 | 琯头镇至琅岐岛 | 泥底质 | 秋季 | 闽江入海口,有莎草分布 |

| S10 | 2019-05-18 | 3 | 长乐区潭头镇 | 泥底质 | 春季 | 闽江入海口,有互花米草分布 |

| S11 | 2019-11-15 | 3 | 连江县粗芦岛 | 泥沙底质 | 秋季 | 闽江入海口,有莎草、红树林分布 |

1.2 数理分析处理

Shannon-Wiener多样性指数(H')一般认为,在正常环境中,该指数值高;环境若受污,则该指数值降低。计算公式为:H'=-

Pielou均匀度指数(J')值范围为0~1,J'值大体现种间个体分布较均匀,群落结构较稳定;反之,J'值小反映种间个体分布欠均匀。计算公式为:J'=H'/log2S。式中:J'表示均匀度指数值;H'表示种类组成多样性指数值;S表示样品中总种数。

Margalef丰富度指数(D) 计算公式为:D=(S-1)/log2N。式中:D表示种类丰富度指数值;S表示样品中的总种数;N表示群落中所有物种的总丰度。

物种相对重要性指数采用的计算公式为:IRI=(W+N)×F。式中:W为相对生物量,即该物种的生物量占大型底栖生物总生物量的百分比;N为相对丰度,即该物种的个体数占大型底栖生物总个体数的百分比;F为出现频率,即该物种出现的站位数与总站位数之比[15]。

2 结果

2.1 种类组成

2013年至2019年期间,在闽江口11个调查站共38个断面潮间带的定性和定量调查中共发现潮间带底栖生物195种,隶属10个门类,主要以甲壳类、软体动物和多毛类为主,其中甲壳类的种类数最多,为68种,占34.87%;排名第二的软体动物为61种,占31.28%;排名第三的多毛类为46种,占23.59%;其余类别的物种数均低于10种,共占10.26%,包括在敖江入海口潮间带发现的2种棘皮动物(表2)。季节上,秋季发现的底栖生物最多(148种),其次为春季(103种),夏季的种类数最少(75种)。三个季度均为甲壳动物的种类数最多,其次为软体动物,最少的为多毛类,其中春季和秋季各发现1种棘皮动物。

表2 闽江口潮间带生物的种类组成

Tab.2

| 物种类别 Species category | 闽江入海口 Minjiang estuary | 敖江入海口 Aojiang estuary | 闽江口 Min River estuary | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 物种数 Species quantity | 占比/% Proportion | 物种数 Species quantity | 占比/% Proportion | 物种数 Species quantity | 占比/% Proportion | ||||

| 扁形动物Platyhelminthes | 0 | 0.00 | 1 | 1.25 | 1 | 0.51 | |||

| 腔肠动物Coelenterata | 1 | 0.60 | 0 | 0.00 | 1 | 0.51 | |||

| 纽形动物Nemertea | 5 | 2.98 | 2 | 2.50 | 5 | 2.56 | |||

| 多毛类Polychaeta | 38 | 22.62 | 25 | 31.25 | 46 | 23.59 | |||

| 星虫动物Sipuncula | 2 | 1.19 | 0 | 0.00 | 2 | 1.03 | |||

| 软体动物Mollusca | 54 | 32.14 | 20 | 25.00 | 61 | 31.28 | |||

| 棘皮动物Echinodermata | 2 | 1.19 | 0 | 0.00 | 2 | 1.03 | |||

| 甲壳动物Crustacean | 59 | 35.12 | 30 | 37.50 | 68 | 34.87 | |||

| 尾索动物Tunicata | 1 | 0.60 | 0 | 0.00 | 1 | 0.51 | |||

| 鱼类Fish | 6 | 3.57 | 2 | 2.50 | 8 | 4.10 | |||

| 总计Total | 168 | - | 80 | - | 195 | - | |||

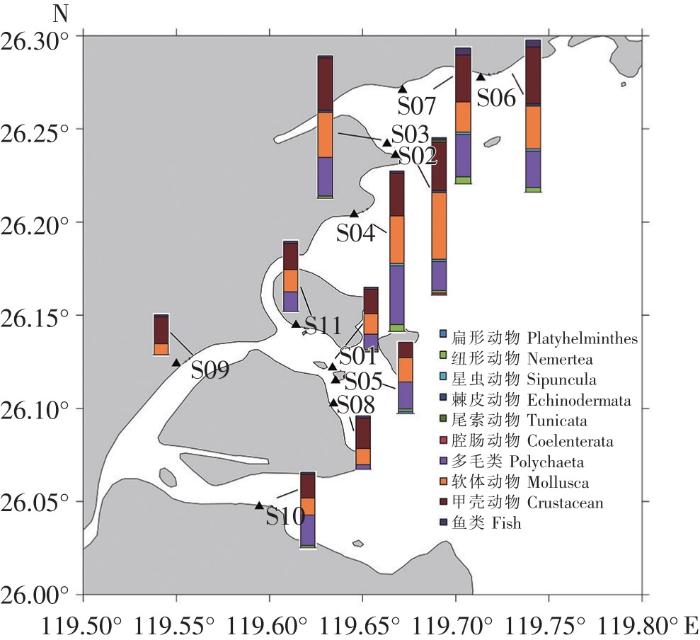

总体上,大型底栖动物的物种多样性在闽江入海口和敖江入海口的潮间带存在显著差异,敖江入海口的潮间带生物物种多样性显著高于闽江入海口。其中,在敖江入海口的调查站共采集到168种潮间带生物,最多的为甲壳类(59种),占35.12%;第二为软体动物(54种),占32.14%;第三为多毛类(38种),占22.62%。闽江入海口的调查站共采集到80种潮间带生物,最多的为甲壳类(30种),占37.50%;第二为多毛类(25种),占31.25%;第三为软体动物(20种),占25.00%(表2、图2)。闽江入海口和敖江入海口潮间带调查站均有采集到的潮间带生物有53种,包括2种纽形动物、17种多毛类、13种软体动物、20种甲壳类和1种鱼类。闽江入海口和敖江入海口潮间带生物种类主要由低盐和广盐的种类组成,如缢蛏(Sinonovacula constricta)、光滑河蓝蛤(Potamocorbula laevis)、宁波泥蟹(Ilyoplax ningpoensis)、弧边招潮蟹(Uca acuata)、可口革囊星虫(Phascolosoma esculenta)、弹涂鱼(Periophthalmus cantonensis)、短拟沼螺(Assiminea brevicula)等。

图2

图2

闽江口潮间带生物物种多样性的空间分布

Fig.2

Spatial distribution of biodiversity in the intertidal zone of Min River estuary

2.2 优势种和主要经济种类

以IRI>500为主要优势种[16],本研究共发现闽江口潮间带生物优势种17种,其中多毛类2种、软体动物8种和甲壳类7种。从表3可以看出,闽江口潮间带生物常见的优势种有寡鳃齿吻沙蚕(Nephtys digobranchia)、智利巢沙蚕(Diopatra chiliensis)、短拟沼螺、宁波泥蟹、弧边招潮蟹、秀丽长方蟹(Metaplax elegans)等。不同采样区域优势物种的空间分布差异较明显,其中,闽江入海口潮间带的优势种主要为蟹类和软体动物,特别是宁波泥蟹、短拟沼螺、秀丽长方蟹和弧边招潮蟹等;敖江入海口潮间带的优势种主要为多毛类、软体动物和蟹类,例如焦河蓝蛤、寡鳃齿吻沙蚕、智利巢沙蚕,菲律宾蛤仔、托氏虫昌螺(Umbonium vestiariun)、弧边招潮蟹和宁波泥蟹等。这些优势种的生物学属性体现了闽江口潮间带生物群落的重要特征。春季的第一优势物种以多毛类、蟹类和贝类为主;夏季的第一优势物种以小型蟹类为主;而秋季的第一优势物种以蟹类和贝类为主。

表3 闽江口潮间带生物优势种和主要经济种类组成

Tab.3

| 调查站 Investigation station | 优势种(相对重要性指数) Dominant species(IRI) | 主要经济种类 Main commercial species |

|---|---|---|

| S01 | 智利巢沙蚕(5 020)、宁波泥蟹(880)、织纹螺(Nassarius sp.,540) | 缢蛏、弹涂鱼 |

| S02 | 珠带拟蟹守螺(Cerithidea cingulata,1 368)、纵带滩栖螺(Batillaria zonalis,1 013)、托氏虫昌螺(878)、韦氏毛带蟹(Dotilla wichmanni,623) | 菲律宾蛤仔、中国蛤蜊(Mactra chinensis)、可口革囊星虫 |

| S03 | 弧边招潮蟹(1 331)、托氏虫昌螺(745)、智利巢沙蚕(597)、韦氏毛带蟹(520) | 菲律宾蛤仔、四角蛤蜊(Mctra veneriformis)、光滑河蓝蛤、弹涂鱼 |

| S04 | 焦河蓝蛤(4 048)、短拟沼螺(1 778)、弧边招潮蟹(1 506)、寡鳃齿吻沙蚕(1 613)、宁波泥蟹(509) | 菲律宾蛤仔、尖刀蛏(Cultellus scalprum)、小刀蛏(Cultellus attenuatus)、焦河蓝蛤、中国蛤蜊、拟穴青蟹(Scylla paramamosain)、可口革囊星虫、弹涂鱼 |

| S05 | 宁波泥蟹(6 024)、短拟沼螺(1 452) | 缢蛏、光滑河蓝蛤 |

| S06 | 菲律宾蛤仔(1 611)、平背蜞(Gaetice depressus,1 492) | 菲律宾蛤仔、条鳎(Zebrias zebra)、可口革囊星虫 |

| S07 | 宁波泥蟹(1 589)、短拟沼螺(906)、寡鳃齿吻沙蚕(754)、秀丽长方蟹(567) | 菲律宾蛤仔、渤海鸭嘴蛤(Laternula marilina)、弹涂鱼、可口革囊星虫 |

| S08 | 秀丽长方蟹(1 871)、宁波泥蟹(1 024)、光滑河蓝蛤(688) | 弹涂鱼 |

| S09 | 宁波泥蟹(6 146)、短拟沼螺(1 158) | 缢蛏、弹涂鱼 |

| S10 | 宁波泥蟹(9 575)、上野蜾蠃蜚(Corophium uenoi,1 493)、弧边招潮蟹(735) | 无 |

| S11 | 四齿大额蟹(Metopograpsus quadridentatus,2 722)、短拟沼螺(2 131) | 弹涂鱼 |

研究发现的主要经济种类有14种,其中星虫动物1种、软体动物9种和鱼类4种(表3)。不同采样区域主要经济种类的空间分布有较明显的差异,闽江入海口潮间带的主要经济种类为软体动物和鱼类,如缢蛏和弹涂鱼;而敖江入海口潮间带主要的经济种类为软体动物,如菲律宾蛤仔。在敖江入海口调查发现的经济种类焦河蓝蛤为S04调查站的第一优势种、菲律宾蛤仔为S06调查站的第一优势种。

2.3 生物量和丰度

2.3.1 各季节的生物量和丰度

季节变化上,闽江口潮间带大型底栖动物夏季和秋季的平均种类数和平均丰度高于春季,春季的平均生物量密度高于夏季和秋季。夏季的平均种类数高于秋季,而秋季的平均丰度高于夏季(表4)。

表4 闽江口潮间带各季节生物类群平均种类数、丰度和生物量密度

Tab.4

| 季节 Season | 数量单位 Unit of quantity | 总量 Total |

|---|---|---|

| 春季(n=3) Spring | 站位平均种类数 | 43.67±20.43 |

| 站位平均丰度/(ind/m2) | 13.58±6.02 | |

| 站位平均生物量密度/(g/m2) | 139.20±69.00 | |

| 夏季(n=2) Summer | 站位平均种类数 | 47.50±21.92 |

| 站位平均丰度/(ind/m2) | 23.44±22.66 | |

| 站位平均生物量密度/(g/m2) | 92.95±50.70 | |

| 秋季(n=6) Autumn | 站位平均种类数 | 45.50±24.09 |

| 站位平均丰度/(ind/m2) | 25.75±21.32 | |

| 站位平均生物量密度/(g/m2) | 107.05±121.36 |

2.3.2 各调查站不同类群的生物量和丰度

由表5数据计算可知,闽江口潮间带生物的平均生物量和平均丰度分别为(22.01±17.78)g/m2和(113.25±94.24)ind/m2;大型底栖动物的生物量以甲壳类为主,平均占比为58.37%,其次软体动物为33.19%;大型底栖动物的丰度同样以甲壳类为主,平均占比为42.59%,其次软体动物为33.59%。

表5 闽江口潮间带不同类群生物的生物量和丰度

Tab.5

| 调查站 Investigation station | 多毛类 Polychaeta | 软体类 Mollusca | 甲壳类 Crustacean | 其他类 Others | 合计 Total | ||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 生物量/ (g/m2) Biomass | 丰度/ (ind/m2) Abundance | 生物量/ (g/m2) Biomass | 丰度/ (ind/m2) Abundance | 生物量/ (g/m2) Biomass | 丰度/ (ind/m2) Abundance | 生物量/ (g/m2) Biomass | 丰度/ (ind/m2) Abundance | 生物量/ (g/m2) Biomass | 丰度/ (ind/m2) Abundance | ||||||||||||||

| 敖江 入海口 Aojiang estuary | S02 | 1.89 | 17.50 | 18.66 | 36.80 | 1.04 | 14.10 | 0.32 | 1.20 | 21.91 | 69.60 | ||||||||||||

| S03 | 3.44 | 36.40 | 8.12 | 47.60 | 27.70 | 44.00 | 0.19 | 0.80 | 39.45 | 128.80 | |||||||||||||

| S04 | 2.22 | 93.40 | 56.12 | 220.20 | 9.02 | 37.60 | 0.09 | 1.70 | 67.45 | 352.90 | |||||||||||||

| S06 | 1.21 | 15.10 | 6.05 | 15.20 | 9.41 | 26.60 | 0.72 | 0.90 | 17.39 | 57.80 | |||||||||||||

| S07 | 1.67 | 25.30 | 5.77 | 22.70 | 4.12 | 30.20 | 0.29 | 1.80 | 11.85 | 80.00 | |||||||||||||

| 闽江 入海口 Minjiang estuary | S01 | 2.21 | 120.90 | 2.39 | 24.90 | 2.09 | 29.80 | 0.02 | 0.40 | 6.71 | 176.00 | ||||||||||||

| S05 | 0.39 | 9.30 | 2.00 | 18.00 | 4.95 | 28.90 | 0.08 | 0.90 | 7.42 | 57.10 | |||||||||||||

| S08 | 0.02 | 1.30 | 1.33 | 12.00 | 23.80 | 30.20 | 0.00 | 0.00 | 25.15 | 43.50 | |||||||||||||

| S09 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 13.30 | 8.27 | 31.30 | 0.00 | 0.00 | 8.92 | 44.60 | |||||||||||||

| S10 | 0.32 | 15.00 | 1.10 | 33.00 | 14.72 | 134.00 | 0.00 | 0.00 | 16.14 | 182.00 | |||||||||||||

| S11 | 0.18 | 10.20 | 2.05 | 21.30 | 17.01 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 19.24 | 51.50 | |||||||||||||

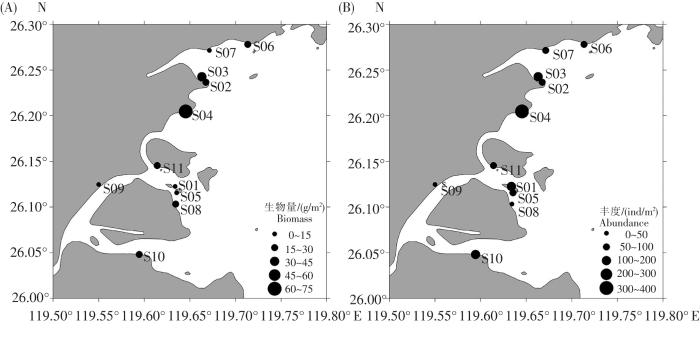

从调查站位上看,11个调查站的生物量和丰度存在较大的差异,其中S04调查站的生物量和丰度最大,分别为67.46 g/m2和353.00 ind/m2;S01调查站的生物量最小,为6.71 g/m2;S08站位的丰度最小,为43.60 ind/m2。

不同入海口区域上,闽江入海口潮间带的平均生物量和丰度分别为(13.93±7.35)g/m2和(92.45±59.66)ind/m2,敖江入海口潮间带的平均生物量和丰度分别为(31.61±22.54)g/m2和(137.82±121.23)ind/m2,敖江入海口潮间带生物的总生物量和总丰度显著高于闽江入海口的(P<0.01)(图3)。敖江入海口的调查站位平均丰度和生物量密度为软体动物最高,其次为甲壳类,第三为多毛类;闽江入海口为甲壳类最高,其次为软体动物,第三为多毛类。

图3

图3

闽江口潮间带生物的生物量和丰度分布

Fig.3

Spatial distribution of biomass and abundance of the intertidal organisms in the intertidal zone of Min River estuary

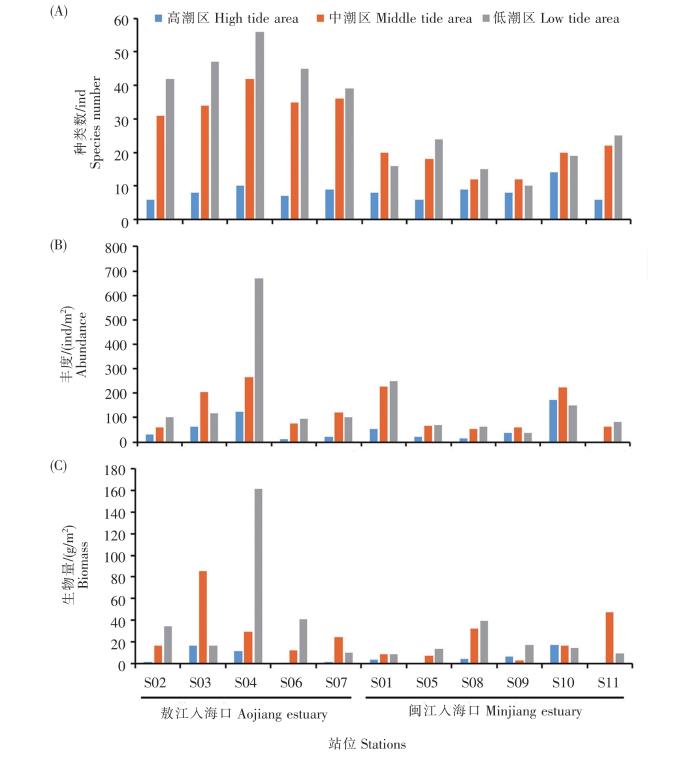

2.3.3 各潮区的生物量和丰度

图4

图4

闽江口潮间带生物在高中低潮区的种类数、丰度和生物量

Fig.4

Species number,abundance and biomass of macrobenthos in the high, middle and low tide areas in the intertidal zone of Min River estuary

2.4 群落物种多样性

闽江口潮间带生物的Shannon-Wiener多样性指数(H')、Pielou均匀度指数(J')、Margalef丰富度指数(D)平均值分别为1.78、0.76和1.15。11个调查站潮间带生物的H'、 J'和D存在较为明显的差异,而敖江入海口潮间带生物的H'、J'和D均显著高于闽江入海口(P<0.01)(表6)。

表6 闽江口潮间带生物H'、J'和D的空间分布

Tab.6

| 调查站 Investigation station | 多样性指数(H') Shannon-Wiener index | 均匀度指数(J') Eveness index | 丰富度指数(D) Abundance index | |

|---|---|---|---|---|

| 敖江入海口 Aojiang estuary | S02 | 2.12 | 0.77 | 1.37 |

| S03 | 2.11 | 0.67 | 1.36 | |

| S04 | 1.72 | 0.67 | 1.31 | |

| S06 | 2.44 | 0.90 | 1.70 | |

| S07 | 2.36 | 0.88 | 1.63 | |

| 闽江入海口 Minjiang estuary | S01 | 1.24 | 0.57 | 0.77 |

| S05 | 1.57 | 0.65 | 0.96 | |

| S08 | 1.34 | 0.87 | 0.70 | |

| S09 | 0.91 | 0.82 | 0.80 | |

| S10 | 1.73 | 0.72 | 0.87 | |

| S11 | 2.07 | 0.85 | 1.22 | |

| 平均值Average | - | 1.78 | 0.76 | 1.15 |

3 讨论

物种组成上,闽江入海口的潮间带主要以甲壳类、多毛类和软体动物为主。相较于20世纪80年代,本研究发现闽江入海口潮间带个体较大的软体动物和甲壳类逐步被个体小、低经济价值的多毛类、双壳类和甲壳类取代,多毛类的占比逐渐升高[7]。

优势种方面,本研究共发现闽江口潮间带生物优势种17种,其中多毛类2种、软体动物8种和甲壳类7种,闽江入海口潮间带的优势种主要以小型蟹类和多毛类为主,如寡鳃齿吻沙蚕、智利巢沙蚕、短拟沼螺、宁波泥蟹、弧边招潮蟹、秀丽长方蟹等,种类相对单一,优势种中无经济种类;而敖江入海口潮间带的优势种和经济种类均相对较多,如经济种类菲律宾蛤仔为S06调查站的第一优势物种,这是否与调查站位附近存在滩涂养殖区有关,还有待进一步调查研究。

生物量和丰度方面,区域上闽江入海口潮间带生物的生物量和丰度均显著低于敖江入海口,这与闽江入海口的人为活动干扰[7]及陆源输入物影响相对显著有一定的关联,加上河口潮间带高潮区水动力较弱、沉积物较稳定但气境时间长,自然理化环境严酷,高潮区生物种类和生物数量显著贫乏也是影响潮间带生物量较少的重要原因。此外,闽江口水域范围广阔,地质地貌复杂,港湾、港汊、水道众多;闽江、敖江等淡水径流及潮汐双重作用的水动力强,又因城乡生产建设活动频繁,所以闽江口水域生态环境复杂多变,潮间带滩涂沉积物相对来说较不稳定,尤其沙质滩涂,潮间带生物种类和生物数量总体偏少。季节上,夏季的平均生物量较低而春季的较高,春季的平均丰度较低而秋季的较高;春季较高的平均生物量可能与底栖生物的繁殖活动有关,且闽江的径流量大(多年平均径流量为548.7×108 m3)[22]、季节变化显著,不同季节入海口水质盐度的变化影响了底栖生物的种类组成和数量分布,也是造成潮间带生物群落结构时空差异的重要原因[9]。总体上,与陈品健在1989年的调查[7]相比,闽江口海域潮间带的生物量和丰度在近年来出现了上升趋势,闽江入海口琯头区域潮间带生物的生物量和丰度分别由1989年的1.06 g/m2和9.20 ind/m2[7]上升至本研究的8.92 g/m2和44.60 ind/m2;敖江入海口道澳区域潮间带生物的生物量和丰度分别由1989年的11.19 g/m2和35.90 ind/m2[7]上升至本研究对应S04调查站的67.46 g/m2和353.00 ind/m2;除季节变化影响外,这可能和调查海域潮间带的物种组成变化中体型较大的软体动物和甲壳类逐渐变为体型较小的多毛类等有关;其次,近年来闽江口近岸海域不断加大的治理和保护可能也对生物量和丰度的增加起到一定的促进作用。

本研究发现,闽江入海口和敖江入海口潮间带生物的物种种类数、丰度和生物量在中、低潮区均显著高于高潮区,而中、低潮区之间大型底栖动物的丰度和生物量因采样区域不同而有较大的差异,除个别调查站物种不同造成的差异外,季节可能也是其中的驱动因素。因此,后续的研究可针对相关海域的潮间带生物进行不同季节的定量和定性研究,以更加充分地了解闽江口海域潮间带生物的季节性变化,并为相关的保护和管理提供更加全面的参考。

致谢

厦门大学海洋与地球学院周时强教授在野外调查、数据整理上给予了大力帮助,在此一并致谢。

参考文献

Species diversity of marine macrobenthos in the Virginia area

[J].

Benthic communities:Use in monitoring point-source discharges

[J].

The use of information theory in the study of ecologyical succession

[J].

Information theory in ecology

[J].

Food habits of albacore,bluefin tuna,and bonito in California waters

[J].

温岭海岛潮间带大型底栖生物的群落结构

[J].为了解浙江温岭海岛潮间带大型底栖生物在沿海经济快速发展背景下的群落结构变化,2011年10月和2012年4月对温岭8个海岛8条断面开展了春、秋季2个航次的调查。本次调查共鉴定出潮间带大型底栖生物96种,包括软体动物40种,藻类29种,甲壳动物15种,多毛类6种,棘皮动物6种;平均生物量为1 794.16±1 148.08 g/m<sup>2</sup>,平均丰度为679±497 ind/m<sup>2</sup>,生物量和丰度均为秋季高于春季。温岭潮间带大型底栖生物主要以藤壶-荔枝螺群落为主,主要优势种为日本笠藤壶Tetraclita japonica和疣荔枝螺Thais clavigera,其生物量和丰度占80%以上,优势度非常明显。运用ABC曲线、等级聚类和nMDS对大型底栖生物群落结构分析发现,群落结构已受到中度干扰,稳定性差;与周边的洞头列岛、南麂列岛和嵊泗列岛相比,物种数仅为其一半左右。这种分布情况与其所处的生境有关,同时也表明受到人类活动(如污染和采捕等)的影响,群落结构次生化。

黄河三角洲潮间带及近岸浅海大型底栖动物物种组成及长周期变化

[J].黄河三角洲湿地是渤海重要的生态功能区, 在生物多样性保护与生态功能恢复方面发挥着重要作用。为系统研究该区域内大型底栖动物群落物种组成及时空分布, 作者在该区域典型潮间带和近岸浅海(5 m以浅水域)布设11个断面, 分别于2016年8月和11月, 2017年5月、8月和11月进行3个季节取样。结果显示: 黄河三角洲潮间带和邻近海域共发现大型底栖动物187种。其中, 潮间带分布119种, 近岸浅海分布99种。黄河三角洲潮间带和近海大型底栖动物物种组成均具有明显的时空差异。与历史资料相比, 黄河三角洲潮间带和近岸浅海大型底栖动物物种组成发生了明显变化, 动物个体呈小型化趋势。总体表现为自20世纪90年代末至今, 个体大的甲壳动物和软体动物经济类群逐渐被个体小且经济价值较低的多毛类、双壳类和甲壳动物取代。引起上述变化的原因复杂, 主要驱动力包括黄河来水量与输沙量的减少、人类活动(过度捕捞、开发力度加大)和互花米草(Spartina alterniflora)入侵。

闽江口B6区块采砂悬浮泥沙扩散数值模拟研究

[J].本文基于非结构网格有限体积的FVCOM海洋模型,应用已建立的悬浮泥沙扩散方程对FVCOM模型中的悬浮泥沙模型进行了修改,构建了闽江口附近海域潮汐潮流悬浮泥沙模拟模型。应用闽江口实测潮汐潮流数据对模型开展了验证,验证结果表明模型可以较好地模拟闽江口潮汐潮流运动特征,可以用于开展B6区块海域采砂悬浮泥沙扩散的模拟研究工作。采用建立的数学模型对不同采砂方案引起的悬浮泥沙运动扩散进行了数值模拟计算,计算过程中针对不同采砂启动时刻,分别设定涨急和落急时刻,分析悬浮泥沙最大影响范围,给出10、50、100 mg/L悬浮泥沙等值线图。悬浮泥沙影响范围的计算结果表明,悬浮泥沙对周围海洋环境敏感保护目标影响小。

崇明东滩湿地互花米草治理对鸟类及底栖动物多样性的影响

[J].【目的】崇明东滩湿地是国际涉禽鸟类和居留繁殖鸟类的重要栖息地,互花米草(Spartina alterniflora)的入侵导致鸟类栖息地的群落结构与功能发生变化,2011年在保护区建成互花米草治理与鸟类栖息地示范区,需要了解示范区与对照区的芦苇(Phragmites australis)生长状况、鸟类和大型底栖动物的种类与数量变化,探讨互花米草治理成效以及对湿地生物多样性的影响。【方法】在示范区内外分别设置了8个生物多样性监测点和7个对照监测点,对植物群落组成、鸟的种类和大型底栖动物物种进行监测和采样分析。【结果】刈割和清除互花米草的工程成效显著。在示范区内,鸟的种类和数量以及水鸟的种类与数量均高于对照区,说明互花米草治理可为雁鸭类等重要水鸟提供良好的栖息地。同时,示范区内软体动物、节肢动物和环节动物的密度显著低于对照区。【结论】示范区在完成工程措施后景观和生物多样性发生了较大变化。较之互花米草群落,其生物多样性维持的生态服务功能有了明显的恢复,吸引了不同类群的鸟类在此停歇或繁殖,示范区的营造已取得较好成效。今后将重点监测对水鸟种群有重要影响的生物群落和环境因子,更全面评估示范工程对栖息地恢复成效。